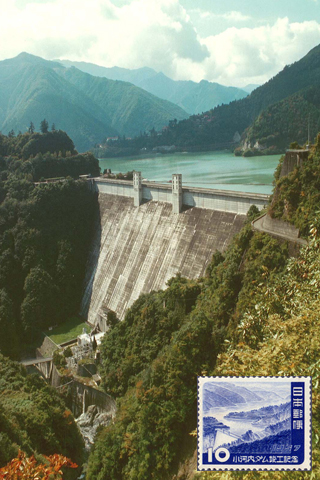

小河内ダム(東京都・西多摩郡)

多摩川の上流、東京都西多摩郡奥多摩町にある堤高149m、堤頂長353m、堤体積168万m3の重力式コンクリートダム。その建設は 1932(昭和7)年、東京市議会が東京の急激な人口増加による旺盛な水道需要に対応するため、この地に水道用ダムの建設を決定したことに遡る。竣工までの道程は容易ではなく水利権を巡る調整の紆余曲折や太平洋戦争による工事中断により、1938年の着工から1957(昭和32) 年の竣工まで約20年の歳月を要する難工事となった。149mという終戦後、施工のダムでは初の100m超えを果たしたダム本体の施工では基礎岩盤の処理と温度ひび割れ対策に十分な注意が払われ、中庸熱ポルトランドセメントや骨材のプレクーリング、パイプクーリングといった温度ひび割れ対策を併用し、30×15mを層厚1.5mでコンクリートを打設する柱状ブロック工法が採られた。

竣工後50年以上に渡り都民の水がめとなっている小河内ダム。蛇口をひねれば清潔な上水が当然のように注ぎ出る現代。完成当時、記念切手が発行されるほどに歓喜した人々の想いは昔日のものとなったが、コンクリートで守られ満々とたたえられた水は、当時の関係者の汗と涙をもにじませて奥多摩の森でその存在感を放っている。