材料特性について

Q1.セメント系固化材の種類で、一般軟弱土用固化材と特殊土用固化材の違いについて教えてください。

Q2.高有機質土用固化材を選定する目安は何ですか。

Q3.セメント系固化材と石灰系固化材の違いについて

Q4.発塵抑制型固化材について教えてください。

Q1.セメント系固化材の種類で、一般軟弱土用固化材と特殊土用固化材の違いについて教えてください。

Q2.高有機質土用固化材を選定する目安は何ですか。

Q3.セメント系固化材と石灰系固化材の違いについて

Q4.発塵抑制型固化材について教えてください。

固化特性について

Q5.固化材の種類と改良強さの差について教えてください。

Q6.配合設計において考慮すべき点を教えてください。

Q7.セメント系固化材の最少添加量について教えてください。

Q8.セメント系材料による改良土の、材齢7日から28日の強度の伸び率について教えてください。

Q9.特殊土用固化材による改良土からの六価クロム溶出抑制効果について教えてください。

Q10.低温時の改良土の強度発現性について教えてください。

Q5.固化材の種類と改良強さの差について教えてください。

Q6.配合設計において考慮すべき点を教えてください。

Q7.セメント系固化材の最少添加量について教えてください。

Q8.セメント系材料による改良土の、材齢7日から28日の強度の伸び率について教えてください。

Q9.特殊土用固化材による改良土からの六価クロム溶出抑制効果について教えてください。

Q10.低温時の改良土の強度発現性について教えてください。

土質・配合試験について

Q11.室内配合試験の意義、必要性について教えてください。

Q12.事前に配合試験を実施しますが、施工対象箇所の試料を採取する時の注意事項を教えてください。

Q13.配合試験に必要な試験土量はどのくらいですか。

Q14.一軸圧縮試験結果とCBR試験結果の違いについて教えてください。

Q11.室内配合試験の意義、必要性について教えてください。

Q12.事前に配合試験を実施しますが、施工対象箇所の試料を採取する時の注意事項を教えてください。

Q13.配合試験に必要な試験土量はどのくらいですか。

Q14.一軸圧縮試験結果とCBR試験結果の違いについて教えてください。

環境への影響について

Q15.安全衛生上の留意点はありますか。

Q16.地盤改良を行った後に植生ができますか。

Q17.水辺において地盤改良工事を計画していますが、アルカリの影響とその対策について教えてください。

Q18.原地盤(未改良土)に六価クロムが含まれていることはありますか。

Q19.重金属汚染土壌の固化・不溶化処理について教えてください。

Q15.安全衛生上の留意点はありますか。

Q16.地盤改良を行った後に植生ができますか。

Q17.水辺において地盤改良工事を計画していますが、アルカリの影響とその対策について教えてください。

Q18.原地盤(未改良土)に六価クロムが含まれていることはありますか。

Q19.重金属汚染土壌の固化・不溶化処理について教えてください。

材料特性について

▲ページの先頭へ

| Q1. | セメント系固化材の種類で、一般軟弱土用固化材と特殊土用固化材の違いについて教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 1章p4~p7 参照 |

| A1. |

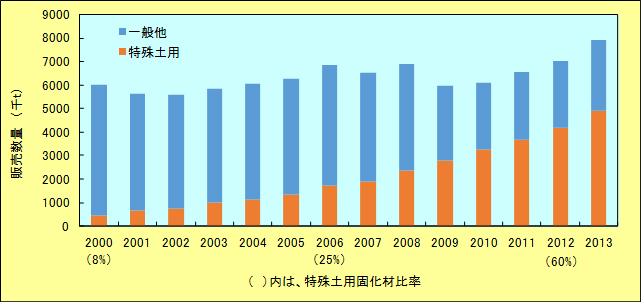

2000年3月に旧建設省(現国土交通省)から「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について」(以後、建設省通達という。)の通達を受けて、セメント協会では改良土からの六価クロムが土壌環境基準値(0.05mg/L)を超えて溶出しやすい土質を特殊土としました。特殊土用固化材は、これら特殊土の固化を対象としたものです。 一般軟弱土用固化材は、建設省通達以前から使用されてきたもので、砂質土や粘性土等の軟弱土の固化に適用されます。 火山灰質土(関東ローム他)等では、改良土からの六価クロム溶出に関する可能性が高く、また、特殊土用固化材は砂質土や粘性土等の軟弱土にも適用するため、建設省通達以降は特殊土用固化材の使用が年々増加しております(図-1参照)。但し、特殊土用固化材を使用しても改良土からの六価クロム溶出量を完全に抑えることはできません。そのために、2001年4月の国土交通省通達でも、地盤改良工事の前に改良対象土と使用固化材を用いた事前試験を行い、改良土からの溶出量を確認することとなっております。 |

|

|

図-1 セメント系固化材の需要推移 |

▲ページの先頭へ

| Q2. | 高有機質土用固化材を選定する目安は何ですか。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 1章p4~p5 2章p45~p47 参照 |

| A2. | 高有機質土用固化材は、固化材の水和反応の阻害要因となる有機物を多く含む土の改良に適した固化材です。但し、有機物の質と量及び要求される改良効果等によっては、汎用固化材でも対応可能な土もありますので、事前に土質性状を把握して配合試験により強度発現性を比較して、より経済的な固化材と配合量の設定を行ってください。 |

▲ページの先頭へ

| Q3. | セメント系固化材と石灰系固化材の違いについて |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 1章p3~p7 参照 |

| A3. |

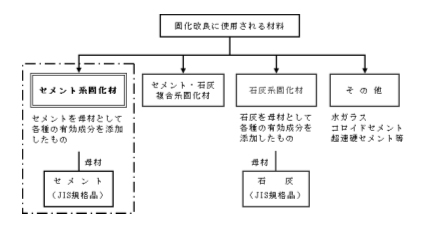

セメント協会では、図-2に示すようにセメント系固化材と石灰系固化材及びセメント系固化材と石灰系材料を混合したセメント・石灰複合系固化材の3種類に分類しています。 日本石灰協会では、生石灰を50%以上含む材料を「石灰系」に分類しています。 セメント系固化材はセメントを母材に複数の有効成分を添加したもので、幅広い土質において長期に亘って安定した強度が得られます。石灰系固化材は、石灰を母材に複数の有効成分を添加したもので、発熱・蒸発が起きることから主に極短期間に軟弱土の物性改善を目的とした改良(残土や泥土の処理)等に用いられます。 |

|

|

図-2 固化材の種類 |

▲ページの先頭へ

| Q4. | 発塵抑制型固化材について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p70 参照 |

| A4. |

セメント系固化材を粉体で使用する浅層混合処理工法では、固化材の散布・混合攪拌時に粉塵が生じる場合があります。 近年、市街地や耕作地近隣の地盤改良工事では、環境に配慮した施工が求められており、発塵抑制型固化材を用いた浅層混合処理工法の採用が増えております。 発塵抑制型固化材は、製品により特徴が異なりますので、各メーカーへお問合せ願います。 |

固化特性について

▲ページの先頭へ

| Q5. | 固化材の種類と改良強さの差について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p42~p45 参照 |

| A5. | セメント系固化材は、砂質土や粘性土だけでなく、ヘドロや高有機質土などの軟弱土や幅広い用途に適用できますが、改良土の強度発現性は、改良対象土の土質性状や使用固化材の種類及び添加方法や添加量などにより異なります。 |

▲ページの先頭へ

| Q6. | 配合設計において考慮すべき点を教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 4章p110・p111 5章 p151~p156 6章 p210~p213 参照 |

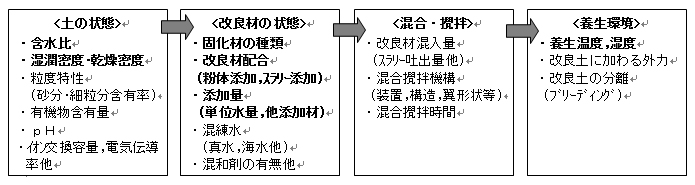

| A6. | 地盤改良工事における配合設計に当たっては、改良目的や効果及び改良対象地盤の状態や施工方法等を考慮する必要があります。特に添加量の設定に大きく影響する改良土の強度発現に影響を及ぼす因子として、改良対象土の特性、改良材の状態、攪拌・混合状態、養生条件等が考えられます。(図-3参照) |

|

|

図-3 改良土の強度発現に影響を及ぼす因子 |

▲ページの先頭へ

| Q7. | セメント系固化材の最少添加量について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 4章p110・p111 参照 |

| A7. |

固化材添加量の設定では、要求性能を満足するために改良対象土の特性、改良材の状態、攪拌・混合方法等を考慮する必要があります。従って、最少添加量に関する規定はございません。 固化材添加量があまりに少ない場合は、改良対象土と固化材の混合むらが発生し、強度発現性に影響し要求性能を満足できない場合があります。現場における均一な混合が確保できる最少添加量は50kg/m3程度(浅層改良/粉体添加)と言われています。 但し、固化材最少添加量は、施工方法(工法)によっても設定が異なる場合がありますので、各施工業者にお問い合わせ願います。 |

▲ページの先頭へ

| Q8. | セメント系材料による改良土の、材齢7日から28日の強度の伸び率について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p50 参照 |

| A8. |

改良土の強度の伸び率は、改良対象土の性状や使用する固化材の種類及びその添加方法や配合量などにより異なります。 改良土の材齢7日と28日の強度伸び率は、対象土質や施工条件(固化材添加方法等)により異なりますが、一般的に1.2~1.7倍と記されています。 |

▲ページの先頭へ

| Q9. | 特殊土用固化材による改良土からの六価クロム溶出低減効果について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p58~p63 参照 |

| A9. |

セメント協会では、特殊土用固化材の改良土からの六価クロム溶出低減効果の確認や周辺土壌への影響を調べるために、既存のセメント系固化材に加えて普通ポルトランドセメントおよび高炉セメントB種を用いた試験施工を行いました。 その結果、特殊土用固化材は他の材料に比べて六価クロム溶出低減効果が高いことが判りました。また、改良地盤周辺の土壌を調査したところ、いずれの材料を用いても周辺土壌に影響はなかったことが確認されております。 |

▲ページの先頭へ

| Q10. | 低温時の改良土の強度発現性について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p54 参照 |

| A10. |

セメント系の材料は、気温(養生温度)が高いとき水和反応が活発で、気温(養生温度)が低くなるに従って緩慢になり、0℃以下になると強度の発現が期待できません。 セメント系固化材を用いた改良土においても同様の傾向が見られます。低温時施工の場合、低温養生による強度低下を想定した添加量の割増しや養生方法の工夫が必要になります。 |

土質・配合試験について

▲ページの先頭へ

| Q11. | 室内配合試験の意義、必要性について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 3章p93~p102 参照 |

| A11. | セメント系固化材による地盤改良とは、JISで規定された製品(セメント、粗骨材、細骨材等)を用い硬化するコンクリートと違い、自然に存在する多種多様な土を固化するものです。ゆえに、地域、土質性状(含水比、粒度等)により、強度発現効果が全く異なります。そのため、改良前に施工対象土の室内試験を行うことにより、施工の経済性や安全性の向上に繋がります。 |

▲ページの先頭へ

| Q12. | 事前に配合試験を実施しますが、施工対象箇所の試料を採取する時の注意事項を教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 3章p85~p87 参照 |

| A12. |

①浅層改良の場合 試料採取箇所は、基本的には発注機関の指示によります。 採取の際の注意点として一般的には、

②深層改良の場合 一般的にはボーリングにて、所定の改良深さまで試料を採取します。深度によって土質が異なる場合は、土質ごとに配合試験する方法と安全側に一番強度発現の低いと予想される土質にて配合試験を行う方法などがあります。詳細については、ボーリング箇所数も含め発注機関の指示に従ってください。 |

▲ページの先頭へ

| Q13. | 配合試験に必要な試験土量はどのくらいですか。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 3章p85~p87 参照 |

| A13. | 試験の種類と供試体作製本数によって異なります。表-1を参考にして下さい。 |

|

表-1 試料採取量の目安 |

|||||||||||

|

▲ページの先頭へ

| Q14. | 一軸圧縮試験結果とCBR試験結果の違いについて教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 3章p94~p96 参照 |

| A14. |

一軸圧縮試験から求められる改良土の一軸圧縮強さは、主に構造物基礎地盤の支持力や土圧、斜面の安定等の安定を評価するのに必要な値であり、改良土の強さを表す値として固化材の選定や添加量の設定に用いられます。 CBR試験で求められる安定処理土のCBRは、道路の路床安定処理における安定処理土の支持力比(標準荷重強さとの比率)を表す値であり、原地盤のCBRと併用することで処理厚さや固化材の選定、添加量の設定に用いられています。 |

環境への影響について

▲ページの先頭へ

| Q15. | 安全衛生上の留意点はありますか。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 1章p19~p22 参照 |

| A15. |

人体に対しての有害性は、以下のとおりです。 ① 直接肌に多量に付着した場合、肌荒れが起きることがありますが、付着しても直ちに水で洗浄して頂ければ問題ありません。 ② 目に入った場合は、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを着用していて、容易に外せる場合は外しその後も洗浄を続けてください。通常は目の刺激、違和感はなくなります。それでも、目の刺激、違和感が続く場合は医師の診断・手当てを受けてください。 ③ 吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息してください。 ④ 飲み込んだ場合は、口をすすいでください。無理には吐かせないでください。 ⑤施工者は保護手袋、保護衣、保護長靴、防塵眼鏡、防塵マスクを着用して作業に当たってください。なお、各メーカーに固化材製品の安全データシート(SDS)がありますので、製品の使用に当たっては必ず事前にご確認ください。 |

▲ページの先頭へ

| Q16. | 地盤改良を行った後に植生ができますか。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p67~p70 参照 |

| A16. |

改良土は土木構造的には安定しますが、植物の根の生育にとっては環境的阻害要因となる可能性があります。従来このような改良土の表面は、上層に良質土の覆土を施したり、大型コンテナを設置したりして緑化を図っていました。 一方で改良を施した盛土面も間もなくして雑草地化している等の現象がみられることから、固化処理面への直接緑化の可能性が注目されています。改良土への緑化について現場改良盛土斜面に泥吹きによる播種を行って検討した結果、固化材添加量にかかわらず順調な発芽が認められ、その後の生育状況は添加量が多くなるに従い背丈が抑えられる傾向にありました。この傾向は添加量の増加に伴い改良土の強さ(硬さ)が大きくなり、根の発達が抑制されたためと考えられますが、施肥を行うことで成長促進が可能であることが確認されています。 |

▲ページの先頭へ

| Q17. | 水辺において地盤改良工事を計画していますが、アルカリの影響とその対策について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p64~p66 参照 |

| A17. | 地盤改良土やコンクリートは、セメントを含んでいるため、施工後短期間は少なからず表面からアルカリ分が溶出されます。海、河川、湖等十分な水量がある場合は水量に対して溶出するアルカリ量が極めて少ないため、影響が出る可能性は低いと考えられます。一方、小規模な水路や小さな池等水量が少ない場合においては、改良土から溶出するアルカリにより池等の水のアルカリが高くなる場合があります。その場合には、アク抜きや炭酸ガス等による中和、覆土の施工などでアルカリを低減することが可能です。 |

▲ページの先頭へ

| Q18. | 原地盤(未改良土)に六価クロムが含まれていることはありますか。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 2章p64~p67 参照 |

| A18. | 六価クロム化合物は、通常、自然界には存在しない物質です。六価クロム化合物は、その特性を利用して電気メッキや顔料、冷却水の腐食抑制剤等に使用されてきました。近年、これらの工場跡地などの利用過程で、土壌が六価クロム化合物に汚染されているケースが有ります。 |

▲ページの先頭へ

| Q19. | 重金属汚染土壌の固化・不溶化処理について教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 8章p261 参照 |

| A19. |

重金属に汚染された土壌の固化・不溶化処理に関しては、土壌汚染対策法及び関連文献1)を参照願います。重金属の種類や濃度によっては、セメント系固化材による固化不溶化処理により汚染防止措置が可能な場合もあります。その場合、事前の配合試験により、セメント系固化材の添加量と不溶化性能の関係を調べる必要があります。 1)建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル[暫定版] 独立行政法人土木研究所編 |

その他

▲ページの先頭へ

| Q20. | 商品の安全性に関する資料はありますか。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 1章p21 参照 |

| A20. | 各メーカーの固化材製品には、安全データシート(SDS)がありますので、製品の使用に当たっては必ず事前にSDSをご確認下さい。 |

▲ページの先頭へ

| Q21. | 材料に使用期限はありますか。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 1章p20 参照 |

| A21. | 保管状態にもよりますが長期間の保存は湿気による製品の劣化要因となりますので、出来るだけ早めのご使用をお願いいたします。 |

▲ページの先頭へ

| Q22. | フレキシブルコンテナ(通称フレコン)の取扱い方法を教えてください。 |

セメント系固化材による 地盤改良マニュアル 1章p21 参照 |

| A22. |

①吊り上げに関して 吊りロープまたは吊りベルトをフックに正しく掛けてから吊り下げてください。 片吊りは危険ですのでやめてください。 急な吊り上げ、吊り下ろし、横引きはしないでください。 ②排出に関して 吊り上げたフレコンの下に入って開口しないでください。大変危険で人身事故にも繋がりますので絶対に止めて下さい。 開口部が地面に触れないように吊り上げて排出してください。 あまり高く上げ過ぎると発塵の可能性がありますのでご注意ください。 内容物は残留しないよう全量排出してください。 ③保管に関して 保管の際、水や湿気が浸入しないようにして貯蔵してください。パレット等で嵩上げしシートを被せ、シートが飛ばないようにロープ等で固定してください。 |

|

|

図-4 フレコンの取り扱い方法 |